総合的な学習の時間の計画

9月10日、第3回の例会が文化創造館さくらめいとで行われました。 参加者は11人でした。今回はいよいよ来年から移行期間になる総合的な学習の時間の計画について提案があり協議されました。

協議・演習「総合的な学習の時間をどう組み立てるか」

3年生の提案に関して ・めだかが死んでしまうことを生命尊重の考えから許していいのか。 ・流れは自然だがめだかを実験に使うのはよくないのではないか。 ・国語の検証実験にしないほうがいい。 ・テーマを生き物の不思議な力としたい。 ・現行では教科書会社が教科によって違い関連させていくのは難しい。 ・クロスカリキュラムにとどまっている。もう教科を考えなくていいのでは。 総合的な学習の時間の計画を立てる上で ・主題として「生きる力」とは何かを考えたい。 生き物をいたわるこころ、観察力、コミュニケーション能力、記録する力 表現力(文章、デッサン、発表)生命の連続、粘り強さ、等 ・主題→身につけたい力→目標という順でたのしく 話し合いは副会長の提言で、一気に移行期の暫定的な計画から、2002年に向けての学 校のあり方まで視野に入れなくてはならないというところまでいった。 指導助言 めだか、ペットボトルの思考をひろげ、ダイナミックに地域に目をむける方向にして いきたい。地域の特性も生かせるはず、地域のシンボルも見つけてほしい。 テーマをはっきりとさせないと総合的な学習は単なる活動に終わりかねない。来年度 からではなく今年度から種をまくくらいの意気込みでやってほしい。めだかはほっと いているほうがいい。水だけでなくほかにいろいろな要素があるのではないだろうか。

| 提案 3年生 国語の時間からメダカを発展させる 幡羅小 大沢先生 「生き物の不思議な力」単元名「めだか」 単元全体の見通しを持ち、説明文を読み進める 学習後 2時間 課題別グループ実験を行う。(総合的な学習の時間的な扱い) 「本当に40℃まで耐えられるのか」「本当にメダカは身を守るのか」 メダカは個人で飼わせておく。生き物に対する感情が育つ 1年生 各教科等の内応や活動の関連をはかった計画 (生活科を中心として) 桜ヶ丘小 秋山先生 育てたい児童「生き物に親しみをもち、大切にできる児童」 1年生として学校生活に慣れてきたころ、アサガオとならんでメダカを飼育する。 これを中心に各教科等の関連をはかる。

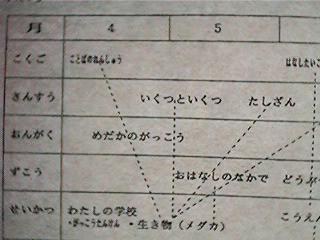

4月 言葉の練習(国) めだかの学校(音) わたしの学校(生)

5月 いくつといくつ(算)おはなしのなかで(図)

6月 たしざん ひきざん(算)どうぶつさんのおうち(図)こうえんへいこう(生)

めだかのかいかた(特)

7月 みずあそび(体) なつがきた (生)

9月 いきもののものがたり(生)

| |

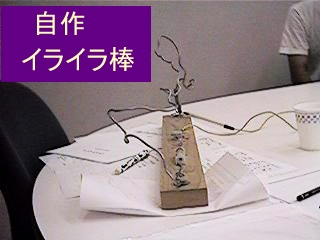

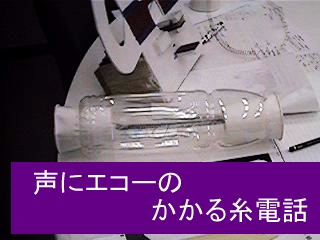

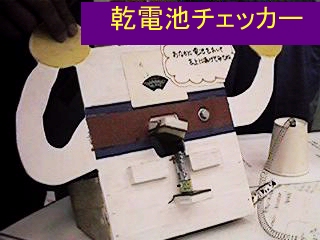

| 教材教具紹介 桜木小 清水登先生が開発した教具です。 イライラ棒は子供たちの人気抜群の教具で電気のしくみを体感できる優秀な教具です。形も変えることができ 難易度もかえられるそうです。エコーのかかる糸電話はペットボトルとばねを使ってつくっています。乾電池チェッカーは 楽しい形と正確な電流を測れる工夫がなされています。    さらに詳しい情報は直接桜木小の清水登先生へ |

総合的な学習は特色ある学校作りから平成14年度から導入される総合的な学習を考える上で新井民男校長先生からの大切な考えを聞かせて いただいた。まずはコンセプト、 ① 主題は生きる力であるということ。 ② 授業は子どもがのってくるものでならなくてはならないということ。 ③ 発表会、劇等を踏まえた活動であること。 ④ そして地域の特色をいかすこと。 といったことがあげられた。 次にねらいをはっきりさせること。「子どもにつけさせたい力を10くらいあげてみよう」いう提言 に参加者からたくさんあげられた中で、表現力、探求の方法、知識、意欲、コミュニケーション能力、 などにまとめられた。教える内容は学校独自のものでなくてはならない中で子どもの能力を考えてい く必要がある。 また「特色ある学校作り」と総合的な学習の時間は密接に関係がある。自分の学校、地域に明確な 「シンボル」があるのか?なければいまから見つけたり、つくったりする必要がある。(桜木小は福 祉、荒川等である) 総合的な学習はすぐに取り組まなければならない課題である。サークルとしてもいつまでも「メダ カ」「ペットボトル」にこだわらず、広い視野で取り組んで行く必要があるのではないだろうか。 とにかくこれからは「 学習は楽しくなくてはならない。」ということである。 |